-

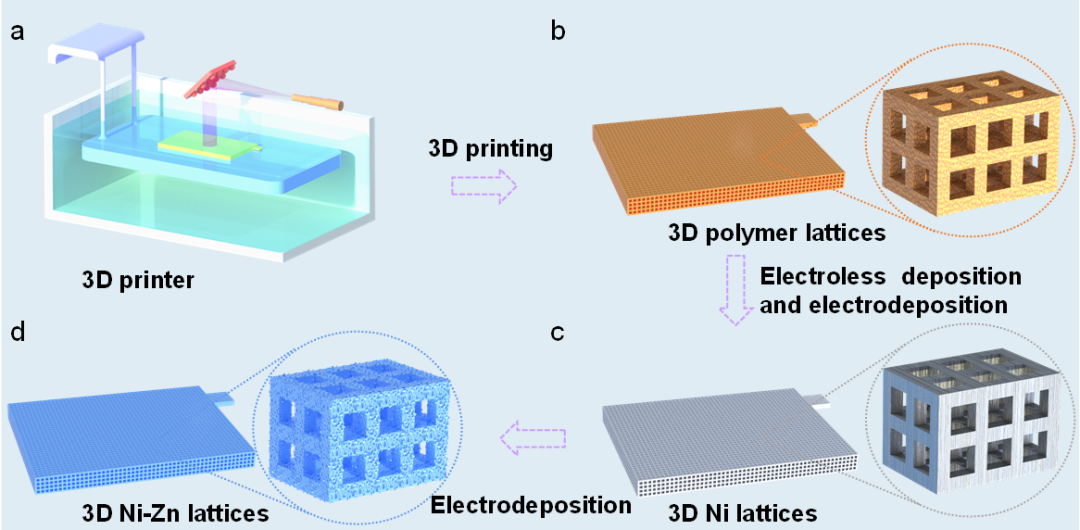

3D打印功能結構一體化金屬微點陣助力高性能鋅離子電池

湖南大學段輝高教授、張冠華副教授、張夏楠等人突破傳統鋅負極優化策略,提出“多功能3D結構電極”新思路,借助跨尺度高精度3D打印技術(摩方精密,nanoArch P140超高精度微納3D打印設備)和化學沉積/電沉積技術成功實現結構功能一體化鋅負極的可靠制造。

-

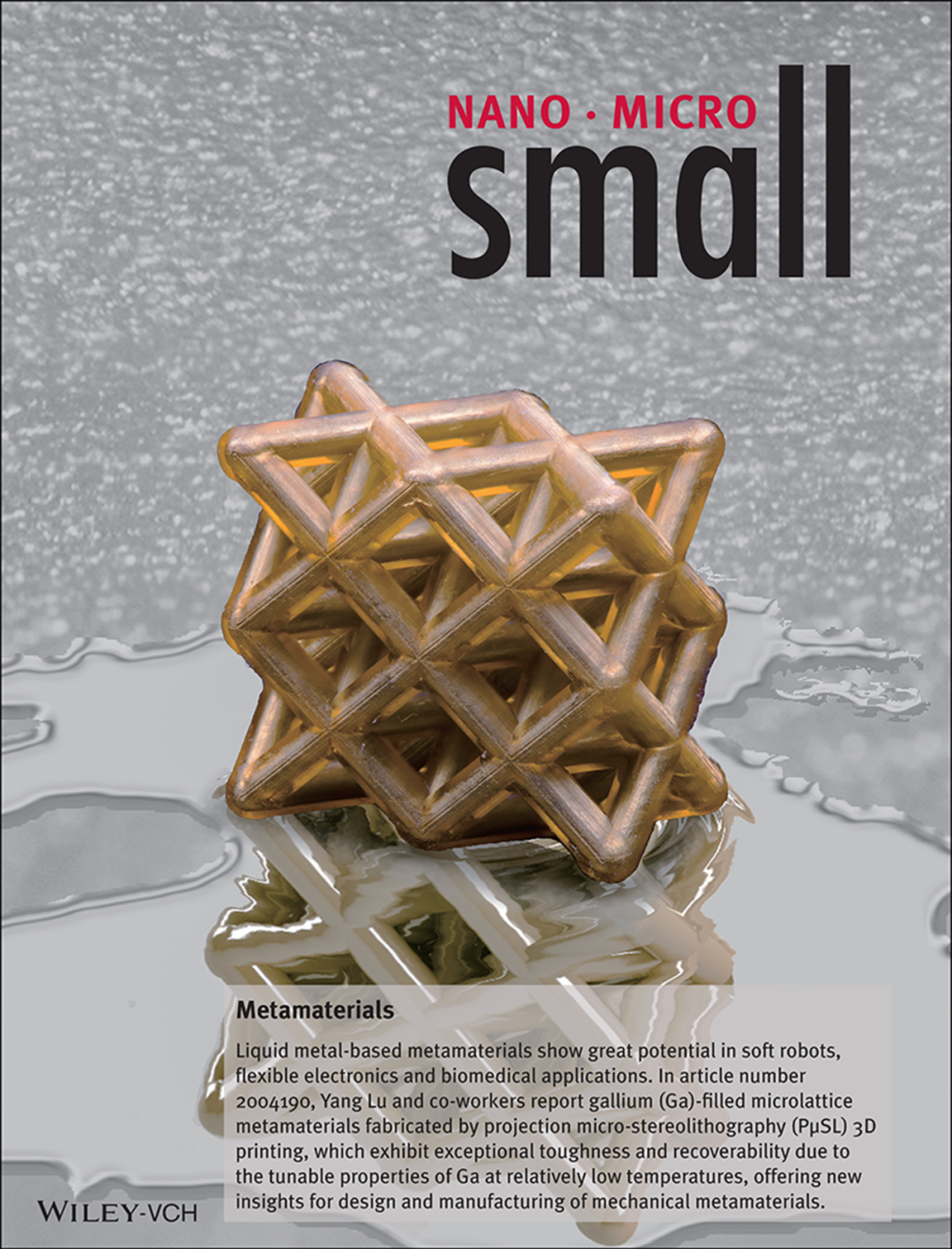

香港城市大學在液態金屬力學超材料領域取得進展

基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印機nanoArch S140,香港城市大學“納米制造實驗室”的科研團隊開發了液態金屬-聚合物微點陣力學超材料。

-

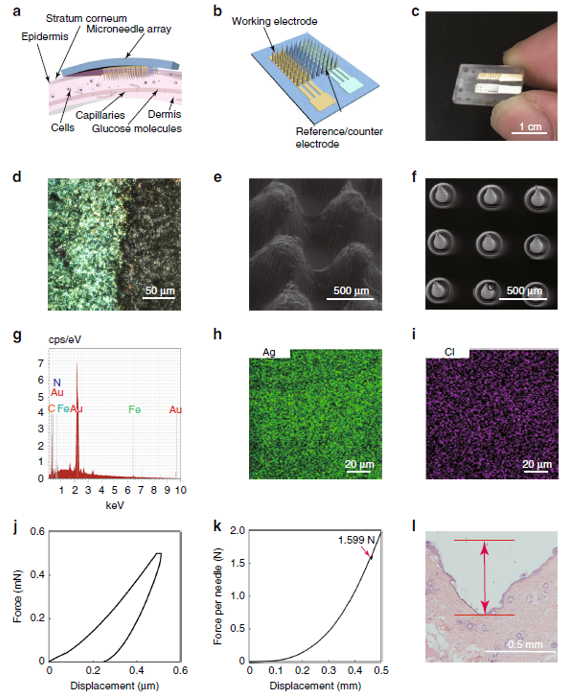

北京大學崔悅課題組《Microsystems & Nanoengineering》:3D打印微針生物傳感器用于糖尿病的持續監測

近日,北京大學崔悅課題組首次展示了集成微針生物傳感裝置對糖尿病的連續監測。該裝置采用3D打印工藝、電鍍工藝和酶固定化步驟制造。

-

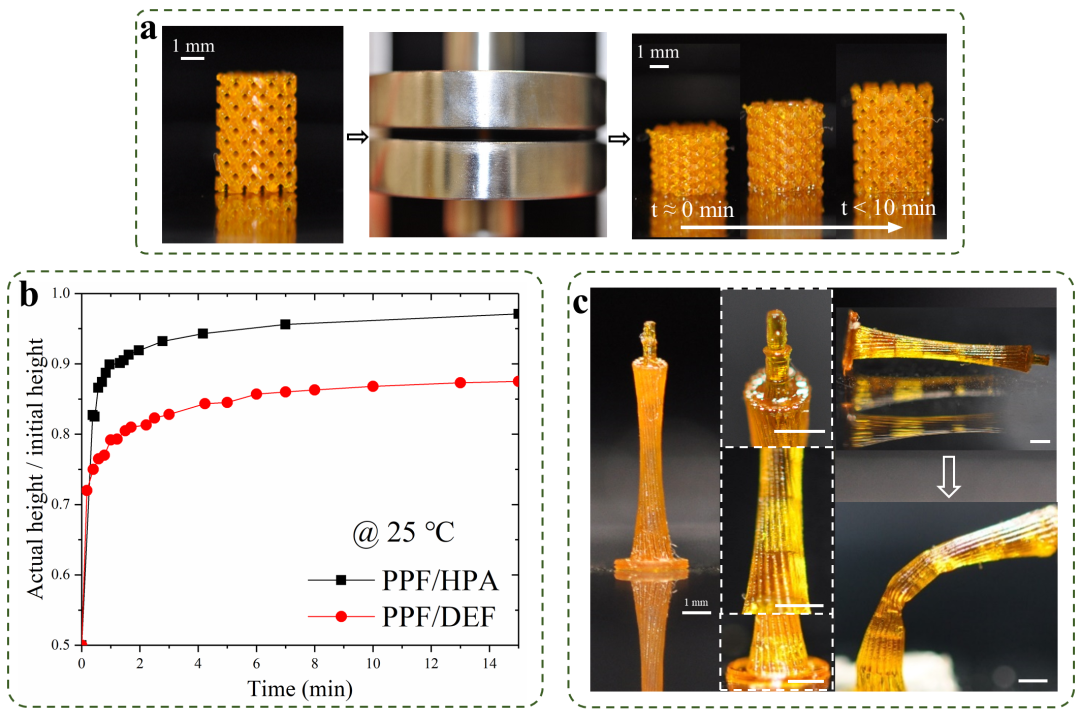

中山大學王山峰教授團隊《Addit. Manuf.》:一種可超快打印組織工程支架的光固化樹脂

近日,中山大學材料科學與工程學院王山峰教授團隊創新地使用超支化反應型稀釋劑去優化聚富馬酸丙二醇酯(PPF)樹脂,充分利用了面投影微立體光刻(PμSL )技術的快速制備優勢,實現了可降解、無細胞毒性組織工程用多孔支架的超快、高精度打印,同時顯著提高支架結構的模量、韌性、和形變回復率。

-

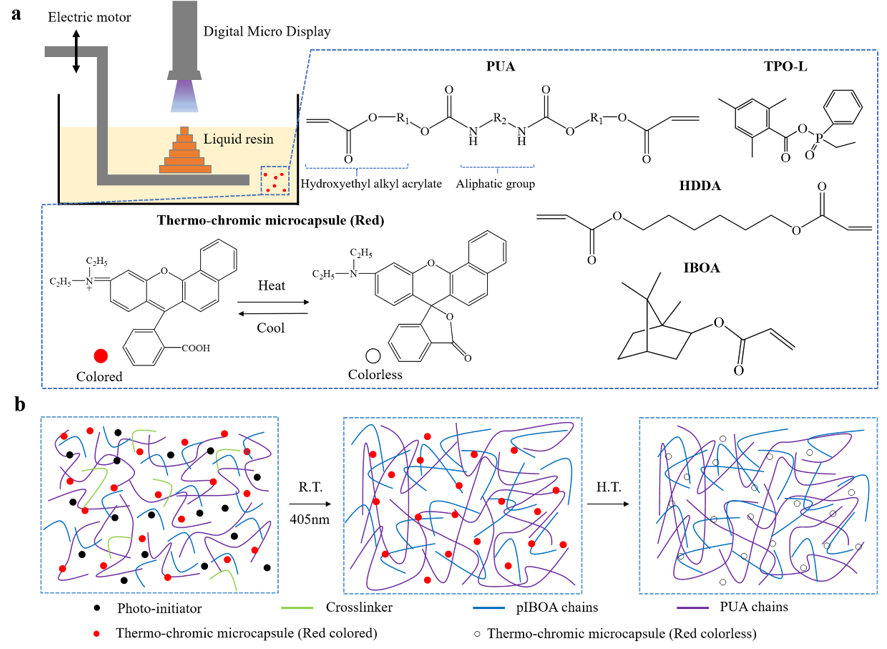

湖南大學王兆龍課題組《ACS AMI》:光固化、熱變色形狀記憶聚合物助力可變色4D打印

基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印機nanoArchS140,湖南大學王兆龍、段輝高教授與南方科技大學葛锜教授合作開發了一種能夠同時實現變形變色的形狀記憶聚合物體系,設計制造了精度高達20μm的特征結構,該材料體系用于二維碼和多級防偽圖案的高精度制造,實現了多重加密和特定溫度區間的信息顯示,并有望用于數據加密、智能防偽等領域。

-

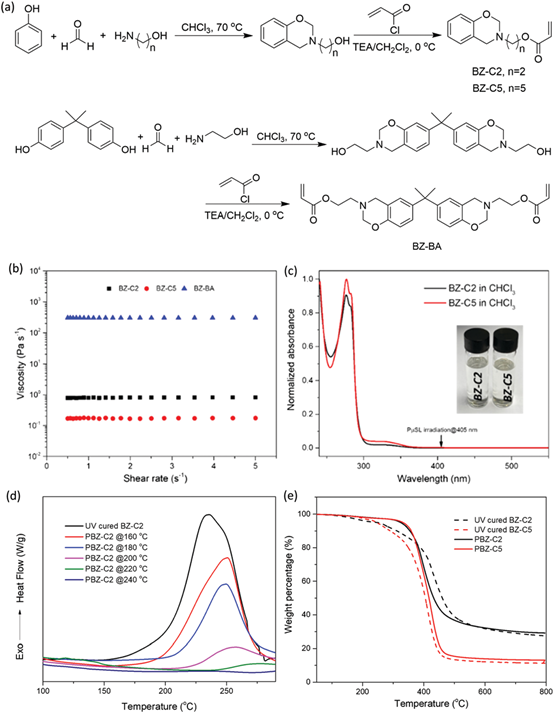

可用于PμSL 3D打印的高強度苯并惡嗪 - 南洋理工大學胡曉課題組《Chemical Communication》

通過使用光固化3D打印技術與熱固化處理,南洋理工大學胡曉課題組設計并合成了低粘度的可光固化苯并惡嗪,并使用PμSL 高精密3D打印技術實現了三維復雜結構的成型。

-

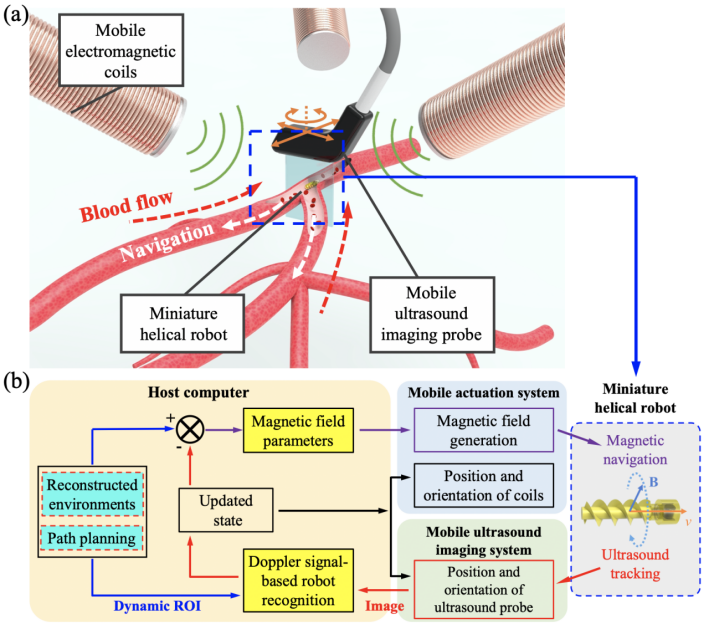

高精度3D打印 | 香港中文大學《ACS Nano》:3D打印小尺度機器人及其在血栓定位與加速溶栓的應用

血栓癥是一種常見的血管內疾病,具有多種臨床表現和并發癥,例如心梗、中風及肺栓塞等,嚴重危害病人的生命健康及生活質量。

-

阿聯酋哈利法大學張鐵軍課題組《EcoMat》:3D打印功能性水凝膠實現超高效太陽能水蒸發

水凝膠是一類能保持大量水分且具生物相容性的三維結構凝膠,部分水凝膠還可對 pH 值、溫度、電場和光有獨特響應并產生物理化學結構的變化,從而在智能傳感器、生物工程和軟體機器人等領域廣泛應用。